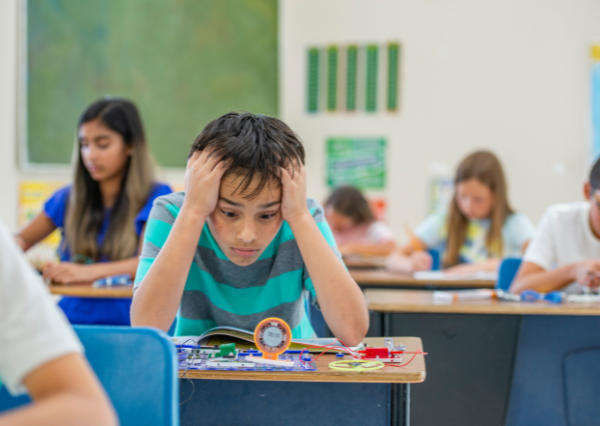

この記事では、発達障害をもつ子どもの友達トラブルについて解説します。

発達障害には種類がありますが、特性によっては対人関係を築くのが苦手で、トラブルに発展することがあります。

発達障害の種類ごとに起こりうる友達トラブルや、わが家で実際に体験した友達トラブルについてお話したいと思います。

発達障害をもつ子どもをお持ちのご家庭で、これから集団生活を控えている人の参考になればと思います。

発達障害の友達トラブルとはどんなもの?

発達障害をもつ子の友達トラブルは、主に以下の要因で起こると考えられます。

もちろん、発達障害による友達トラブルは本人に悪意があるわけではなく、脳機能の障害が大きな原因となっています。

そのため、友達トラブルに発展しても本人は「何が悪かったかわからない」ということが多々あります。

もちろん、友達関係の築き方に「普通」というものはありませんが、発達障害児は一般的な発達過程の子どもとは違う行動を見せることがあります

発達障害の友達トラブルを種類ごとに解説

発達障害をもつ子どもに起こりうる友達トラブルを、発達障害の種類ごとに解説していきます。

わが家のまめはASDとADHDの混合型のため、いろいろな発達障害の特性が原因となるトラブルを経験してきました。(現在進行形でもある)

そんなわが家での体験談や対処方法、どんな心持ちで構えていたか、なども振り返ってみたいと思います。

ASDをもつ子の友達トラブル

ASDをもつ子の友達トラブルは、ASDの以下の特性が要因になることがあります。

ASDは自閉スペクトラム症といい、かつては「自閉症」や「アスペルガー症候群」などと呼ばれていました。

ASDは、特にコミュニケーションや対人関係における困りごとが多い発達障害とされています。

お友達に関心を示さなかったり、適切な対応をとるのが難しかったりします。

わが家のまめは幼児期にASDの傾向が強く出ており、上記の特徴をもった友達トラブルを起こしていました。

厳密に言うとASDとADHDの混合型なので、次の項目でご紹介するADHDの友達トラブルも起こっており、幼稚園時代はカオスでした…

それでは、ASDをもった子どもの友達トラブルについて詳しく見てみましょう。

空気を読むのが難しい

ASDをもった子は、空気を読むのが難しいといわれています。

そのため「今すべきことを考えて行動する」「まわりを見て行動する」という、集団生活で大切な行動ができないことが多々あります。

日本では集団生活が重視されるので、空気を読むのが難しい子はトラブルに発展することが多いでしょう。

たとえば、まめはクラスの友達と同じペースで行動するのが難しかったので、周囲から

「なんでみんなと同じようにできないの?」

「まめ君だけ違うことしてる!」

と、注意されることが多かったんです。

もちろん、適切な行動をしていないときに注意してもらえるのはありがたいのですが、それが陰口や仲間はずれにつながることもありました。

幸いといいますか、まめは仲間はずれにされてもあまり気にしていなくて、合わない子とは関わらないようにしていたみたいです!

クラスの子に注意されることが多いまめは、自然と気軽に話せる友達も減っていきました。

もともと1人遊びが好きな子でしたが、さらに孤立するようになってしまいました。

会話の内容が理解できない

ASDをもった子は、抽象的な概念を理解するのが苦手な傾向にあります。

たとえば、幼児だと「あれ」とか「それ」という言葉が出てくると「あれって何のことだろう?」と考えてしまい、会話についていけなくなることがあります。

ほかにも、まめは以下の言葉をすんなり理解するのが苦手でした。

幼児の会話でもよく、こういう「はっきりしないもの」が出てくることがありますよね。

まめは、このような抽象的な言葉と自分の記憶を結び付けて”思い出す”ことが苦手だったんです

たとえば、その会話に参加していた人なら「昨日言ってたやつ」というと「あぁ、あの会話のときか!」と思い出せると思います。

でも、まめにとって「昨日言ってたやつ」というのは、昨日のいつ、どこで行われた会話で言っていたものなのか、記憶することが難しかったようです。

「〇〇ちゃんが着てるやつ」と指をさされても、それが帽子なのかブラウスなのか、スカートなのか靴下なのか…すべての可能性を考えてしまいます。

そうこうしている間に、お友達の会話はどんどん進んでいく…

そして結局、まめだけが会話についていくことができず、まめ自身もお友達と会話する楽しさを感じられなくなっていきました。

協調性がない

ASDをもった子は他人に興味を示さず、協調性に欠けることがあります。

一般的な発達過程だと「人見知り」や「イヤイヤ期」を通して、少しずつ自他境界を学んでいくそうです。

自分と人はどうやら違う人間のようだ

だから、自分がこうしたいと思っても、人は思い通りに動かないようだ(ママなど)

こういったことを年齢とともに学んでいき、自分とは違う他人という存在に興味を示していくのだそう。

しかし、ASDをもっていると他者に関心を示しづらく、自分の世界に入り込むことが多くあります。

そのため、協調性が育まれにくいのだそうです。

わが家のまめは、療育に通ったことで少しずつ協調性が育まれ、お友達と一緒に活動する楽しさを学んでいきました

協調性が欠けていると、友達トラブルに発展するのは容易に想像できますよね。

幼稚園や保育園は、先生が主導してくれたり個別に声掛けをしてくれたりしますが、小学生になると困り感は顕著化するでしょう。

小学生になると、一気に「自分のことは自分で!」と言われるようになるよ。

幼稚園で先生が手伝ってくれてたことも1人でやらないといけなくて、大変だったよ~!

クラスメイトと協力して係の仕事をしたり、自分が与えられた役割を全うしたりするのも、ASDをもつ子にとってはハードルが高いもの。

係の仕事を覚えられなかったり、そもそも自分がその係だったことも忘れてしまっていたり…

「頑張って覚えなさい」といって済むことでもないのですが、実際にクラスメイトは迷惑を被るわけで。

合理的配慮をお願いしたいと思っても、公立小学校や通常学級では限界がありますし、もどかしい思いをするかもしれません。

ちなみに、まめは「ゴールが設定されているミッション」であれば協調性をもって取り組むことができたそうです。たとえば「クラス全員で〇〇をやればその日の宿題はなし!」というご褒美つきのミッションは、すすんで参加していたとか…笑

まめの担任の先生は、小学校3年生という学年が特に「協調性のない子」にとっては難しい時期になる可能性がある、とお話してくださいました。

小学校3年生くらいの子どもは正義感が強く、正論をぶつけたり強く当たったりすることでトラブルに発展することが多いのだそう。

正義感が強いことは素晴らしいことですが、だからこそ「自分が正しい」ことを押し付けてしまうこともあるとか。

ASDがあり協調性に欠けた子にとっては、注意してくれるありがたい存在でもあり、ときにトラブルの相手にもなり…

という、難しい関係になるかもしれません。

わが家では、療育で丁寧にかかわっていただき、協調性や社会性を少しずつ身につけたという経験が、小学生になってからも活きたと思います。

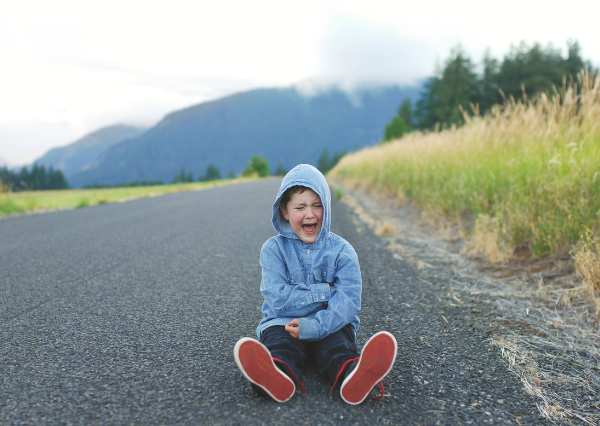

癇癪を起こすことがある

ASDをもつ子は、急な変化や予測できない環境に出くわすと癇癪を起こすことがあります。

同じくらいの年齢の子どもからすれば、お友達が突然泣き叫んだり暴れまわったりしたら驚いてしまいますよね。

急に癇癪を起こすことで、友達トラブルに発展する可能性があるでしょう。

まめは癇癪ではありませんでしたが、いつもと違うことが起こると「何をすればいいかわからない」「いつもと違うと混乱してしまう」ということはありました。

そういうとき、まめは取り乱すのではなく「自分が安心できることをして心を落ち着かせる」という方法をとっていました。

たとえば、みんながいつもと違う行動をしていてもまめだけはいつも通りの遊びをしたり、みんなのことを気にせずマイペースに行動したり。

まめはASDの傾向が強かったので、急な変化に混乱することがありましたが、その現れ方が「癇癪」ではなかった、という感じです

気質や特性って本当に人それぞれなんですね

まめの場合は自分でマイペースに行動することが、本人にとってもっとも安心できる解決法だったようですが(それはそれで困りごとだったんですけどね…)、癇癪を起こす子もいるでしょう。

落ち着ける場所や、見たり触ったりすると落ち着くものをあらかじめ用意しておくことで、癇癪が起きたときに役立つかもしれません。

しかし、一度癇癪を起こしてしまうと、無理になだめようとするのが逆効果になることも。

その場合には、落ち着くまでそっとしておく「無反応」と呼ばれる対処法もあります。

園や学校でも「無反応」取り入れた対応をしてもらえるよう、事前に話しておくとよいかもしれません

\ 癇癪についてはこちらの記事で /

ADHDをもつ子の友達トラブル

ADHDをもつ子は、ADHD特有の以下の特性が、友達トラブルの原因になることがあります。

ADHDは、ASDほどコミュニケーション力の欠如はみられない発達障害です。

しかしその特性上、周囲から反感を買ったりわがままだと思われたりすることが多くあるでしょう。

また、特性によってはお友達を攻撃してしまうこともあるので、ADHDをもつ子の友達トラブルも少なくありません。

まめは、小学校に入学してからADHDの傾向が強くなり、幼児期のASD特性によるトラブルとはまた違った困りごとが出てきました。

現在小4ですが、まだADHDの特性は強いので、まめの交友関係を見守りながらも内心ヒヤヒヤしている母です。笑

授業中にお友達の邪魔をする

ADHDをもっていると、授業中に座っていられないことがあります。

座っていなければいけない時間にも立ち歩いてしまったり、ほかのお友達にちょっかいを出して邪魔をしたりすることもあるかもしれません。

ADHDの子にとって「静かに座り続ける」という行動はハードルの高いものなんです…

本人に悪気はなくても、クラスのお友達にとって迷惑になってしまい、友達トラブルにつながることがあります。

まめは小学校に入ってからADHDの特性が出現するようになり、授業中にふらふらと立ち歩くことでご迷惑をかけたものでした。

2年生くらいから、なんか立ち歩くの恥ずかしいからやめよ~と思って座っているようになったよ!座っててもつまらないんだけどね…

わが家にとってはまめが第1子だったので、わたし自身もよくわかっておらず「1年生だから立ち歩くぐらいのことはあるのかな?」なんて思っていた時期もありました。

でも、下の子・ナツ(健常児)の学校での様子を見て思いました。

1年生って、親が思っているよりしっかり行動できる生き物なんだな…

新1年生として入学したばかりだったナツを見ていると、やっぱりまめが1年生の頃はADHDの特性が強かったのだな、と改めて思いました。

授業中に立ち歩いて、お友達のえんぴつを落として芯が折れてしまったり、お友達の消しゴムをいじってカバーを破ってしまったり、やらかし放題だったまめ。

全部自分の持ち物でやってくれ…と願っていましたw

少し話が逸れますが、まめが授業中に立ち歩く多動性が少しずつ落ち着いてきたのは、2年生になってからでした。

本人の成長もあると思いますが、2年生の頃の担任の先生が、次のような対応を心がけてくださっていたんです。

立ち歩いたときに「座りなさい」と注意するのではなく、立ち歩いたあと席に戻れたときに「戻れたね!」と褒める方法

問題行動をしているときはスルーし、自分で適切な行動に移れたときに褒める。

この方法を先生が実践してくれたことで、本人は少しずつ自分から適切な行動を選べるようになったのかもしれないと感じました。

衝動的な行動でお友達を驚かせる

ADHDをもつ子は、衝動的な行動をすることがあります。

ADHDの特性として「衝動性」というものがありますが、これは文字通り「後先を考えず衝動的に行動すること」を意味します。

衝動性は、大人のADHDにも多い症状なのだそうですよ(参考:大人の発達障害ナビ)

ADHDの衝動性が友達トラブルにつながる例としては、以下のようなシチュエーションがあります。

別の何かをしていても「あ、これがやりたいな」と思うと、その瞬間に行動に移さなければ気が済まないのがADHDの特性。

1つ目の行動が終わってから次にやりたいことを始める、という忍耐力に欠けるため、周囲は

今みんなで○○をしていたのに、急に何!?

と驚いてしまうかもしれません。

このことで協調性がないと思われたり、わがままだと思われたりすることもあるでしょう。

ADHDの衝動性は抑えるのが難しいため、本人にいくら言っても同じことを繰り返すだけ。

「次これがやりたい」「今すぐ〇〇に行きたい」と思っても、今しなければいけないことがある場合には少し辛抱してもらうことも、社会生活では必要ですよね。

衝動性といっても、好奇心旺盛でいろんなことに興味を持つのは良いことでもあります。

そのため、シチュエーションによっては長所として育んであげても良い部分だと、個人的には思います。

しかし、学校生活や社会生活を円満に営むためには、ご家庭での声かけのほかに、放課後等デイサービスなどで支援してもらうというのも1つの手でしょう。

他害をする

ADHDは、前の項目でご説明した「衝動性」により、お友達に手を出してしまうことがあります。

暴力はもちろん許されることではありません。

しかしADHDの場合、友達を痛い目に遭わせようと思って行動しているわけではないケースもあります。

これが本当に難しい…

悪意があるなら話し合いもできるけど、本人は「衝動性」で行動に出てしまうので、当時のことをよく覚えていなかったりするんです

他害をする場合には正直、親御さんが謝罪行脚に出向くことを避けられないかもしれません。

未然に防げれば良いですが、親が園や学校でずっと見張っているわけにもいきませんし、子どもが行動に出てしまったら、親は謝罪するしかありませんからね…。

まめが療育に通っていた頃は幼稚園時代で、ADHDよりもASDの傾向が強かったので、他害はありませんでした。

というか、他害をするほど友達に興味を持っていなかったので。

しかし、小学生になると「友達と遊びたい」「仲良くなりたい」という思いが強くなってきたまめ。

でも、幼児期に友達とコミュニケーションをほとんどとってこなかったためか、友達との適切なかかわり方を知りませんでした。

「暴力が良くないこと」だとは理解していましたが、まめの場合友達の気を引きたくてしつこくちょっかいを出したり、抱きついたりする過剰なスキンシップが問題でした

衝動性により他害が起きてしまう場合には、周囲の子がケガをしないよう加配をつけてもらったり、放課後等デイサービスに通ったりする方法が求められるでしょう。

協調性がない

ADHDをもつ子は、協調性のなさが顕著化することがあります。

ADHDには「不注意・多動性・衝動性」という3つの特性があり、協調性のなさはこのすべてで起こり得る問題の種となるでしょう。

不注意とは、なくし物や忘れ物が多かったり、人の話を聞かず同じミスばかりしたりすること。

多動性は、常に落ち着きがなく、人の話を聞かなかったりそわそわしたりすること。

衝動性は、前の項目でお話したように衝動的な行動に移ってしまうことです。

この3つの特性が社会生活であらわになると、どうしても「協調性のない人」に映ってしまいますよね。

本人に悪意こそないものの、

と思っているケースが多いと思うんです。

そのため、わが家ではこのようにADHDならではの好奇心を活かしながらも、必要最低限の協調性は意識してもらうよう声をかけてきました。

ADHDの子は複雑な指示を理解しづらいので、わが家ではわかりやすく

要は、学校では身勝手な行動でまわりを困らせないように意識してもらい、その分休み時間や家では思いきり好きなことをしよう!というものでした。

まめは長期的に記憶を保持することが苦手なので、上記の注意事項をずっと覚えていてくれたかどうかはわかりません。

しかし学年が上がるにつれ、学校ではそれなりに空気を読んで「やりたくないけど、今はこれをする時間っぽいし…」と、周囲に合わせて行動できるようになってきたみたいです。

それができてもできていなくても、学校では頑張っていると思うので、家に帰ってきてからは思い思いに過ごしてもらっています。

最近はバスケットボールにハマってるよ!

チームプレーは苦手だけど、楽しいから頑張って練習するぞ~!

一方的に話し続ける

ADHDをもつ子は「多動性」があり、じっとしていたり話を聞いたりすることが得意でないことがあります。

そのため、友達との会話においても「相手の話を聞いてから返事をする」「会話のキャッチボールをする」という行動が難しい子も。

この場合、ASDをもつ子は黙りがちになったり友達との会話に入れなかったりするケースがあるのに対し、ADHDをもつ子は一方的に話し続ける傾向があります。

ASDとADHDでは、特性の現れ方が真逆なんだね!

話を聞かずにずっとおしゃべりし続けてしまうため「対等に会話ができない」と感じられてしまうことがあり、友達トラブルに発展する可能性があるでしょう。

発達障害で友達トラブルがあったときすべきこと

発達障害の特性による友達トラブルが起きてしまった場合、どのような対応が求められるのでしょうか?

ここからは、一般的に園や学校でとられる対応や、わが家の体験談をご紹介します。

担任の先生と情報共有をする

発達障害の子どもが友達トラブルを起こしてしまった場合には、その後の対応を先生と共有することをおすすめします。

できれば、そのトラブルに関してのみではなく、日ごろの生活や声かけについて、こまめに先生と話し合っておくことが大切だと感じました。

友達トラブルが学校で起こった場合、先生が話し合いの場を設けてくれることがあるでしょう。

しかしその場で子どもがきちんと話をできなかったり、事情がわからなかったりすることも多々あります。

まめも人見知りがあり、先生の前では「なぜ問題行動に出てしまったのか」を説明できないことがよくありました。

そんなとき、子どもの気持ちが落ち着いてからゆっくり話を聞けるのが、親御さんです。

起きてしまった友達トラブルについて話し、先生に共有すべきことを報告するという行動が、問題行動を未然に防ぐためにも大事なことだと思いました。

また、先生も親御さんも「学校ではどうしてるかな」「家ではどうしてるかな」と、お互いに見えない場所での子どもの様子が気になると思います。

それを知ることで、家と学校それぞれで活かせる方法が見つかったり、トラブル解決の糸口が見えてきたりもします。

そのため、学校側が「家でのことは分からない」と思っていたり、親御さんが「学校でどうしているのか分からない」と思っていたりすると、子どものヘルプサインを見逃してしまうことにも…。

担任の先生と親御さんが連携プレーで、子どもを双方からサポートできる環境を意識してみてくださいね。

家と学校で対応を統一する

発達障害の子が起こした友達トラブルを、今後未然に防ぐためには、家と学校で対応を統一することをおすすめします。

これは、実際にわたしがまめの担任の先生から提案され実践していたことなのですが、まめにとっても良い変化がみられました。

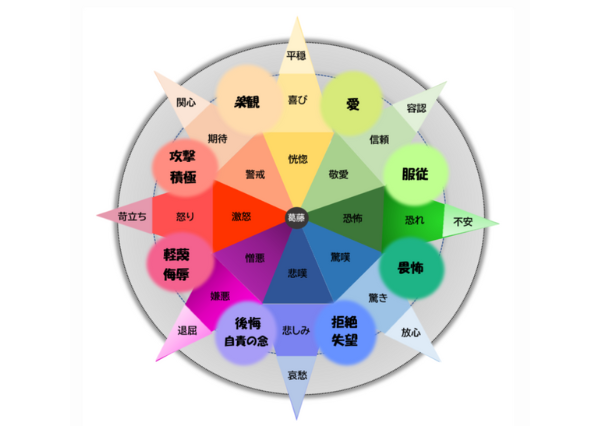

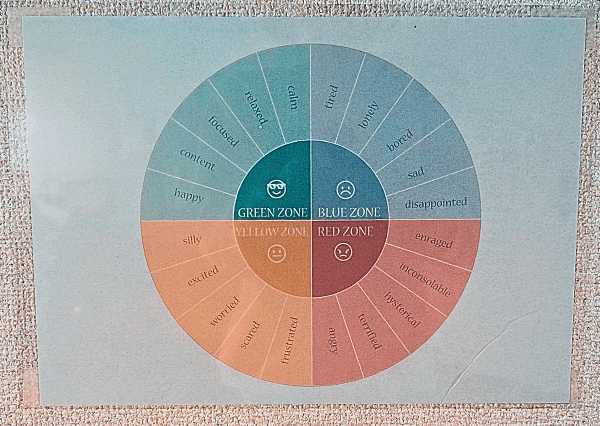

まめが衝動的な行動に出てお友達を泣かせてしまったとき、わが家に貼ってあるポスター【プルチックの感情の輪】の色を用いて話し合いをしました。

画像:メンタルケア研究室

この【プルチックの感情の輪】を子どもにもわかりやすいように簡略化したものを、部屋に貼っています。

「赤」の気持ちのときはどうすれば落ち着けるかな?「赤」から「緑」に行くにはどうすればいいかな?を考えるようにしたよ

わが家の場合は、感情をこのように色分けして「〇色の気持ちのときは…」と考えるようにしていました。

すると感情と色が結びついて、そのときにどんな気持ちが沸き上がってくるのか、イメージしやすかったようです。

この方法を行っていた当時、まめは視覚優位のADHDでした。

そのため、視覚で判別できる「色」という要素を用いて、頭の中で考えてもらう方法が適していたと思います。

感情のコントロールに少しでも役立っていたらいいな、と感じています。

この【プルチックの感情の輪】に基づいて、気持ちに色を付けて話し合いをしているということをちらっと伝えてみたら、

なるほど、では学校でも「感情」と「色」をセットにして、まめ君と話してみますね!

と、わが家の方法を学校でも取り入れてくれるようになったんです。

家と学校で統一した声かけをすることで、よりADHDの子にわかりやすくなり、定着率が上がります。

学校の先生とわたしが同じ「色」を用いて感情についての話し合いをしたことで、まめにとって「感情のコントロール」が少しだけ身近なものになったかもしれません。

先生は親のことをあまり知らないので、子どもとの関わり方や普段から気を付けている点などを先生に共有することで、親子関係について把握してもらえるというメリットもあります

合理的配慮をお願いする

発達障害による友達トラブルが起きてしまい、またそれが特性ゆえ親御さんではどうにもできないものだった場合、学校に合理的配慮をお願いするのも1つの方法です。

合理的配慮とは?

- 個々の幼児児童生徒の発達や年齢に応じた個別の配慮をすること

- 教育についての障害者の権利を認め、この権利を差別なしに、かつ、機会の均等を基礎として実現すること

- 可能な限り障害者である児童及び生徒が、障害者でない児童及び生徒と共に教育を受けられるよう配慮すること

抜粋:文部科学省

昨今時々見聞きする「合理的配慮」は、子ども1人ひとりに合わせた個別の配慮をすることで、すべての子どもが平等に教育を受けられるようにすることです。

発達障害児に対する合理的配慮としては、以下のようなものが挙げられます。

| 発達障害の特性 | 発達障害の種類 | 合理的配慮の例 |

| 授業中に立ち歩いてしまう | ADHD(注意欠如多動症) | 仕切りのある机、 ヘッドホン、別室を用意する |

| 複数の指示を理解できない | ASD(自閉スペクトラム症) | 1つ1つ指示を出す 視覚補助を使う |

| 癇癪を起こす | ASD(自閉スペクトラム症) | クールダウン部屋を用意する |

| 他害をする | ADHD(注意欠如多動症) | 興奮したときのリラックス方法を あらかじめ教えておく |

| 読み書きに困難がある | LD(学習障害) | 拡大教科書やタブレット、 音声読み上げ機能を活用する |

これらはあくまで一例であり、合理的配慮というのは「これをする」と決められたものではありません。

子ども1人ひとりの特性や困りごとを見て、その子に一番適切な方法を採用します。

もちろん園や学校でできる範囲は限られていると思いますが、親御さんと先生が連携して合理的配慮に活かせる方法やツールがあれば、活用してみてください。

わが家では、実際に家で使っていた視覚補助のカードを複製して、幼稚園でも同じものを使ってもらうようにしました。

同じカードだと、ASDの子にも分かりやすくて身支度がスムーズになりましたよ

支援級に移る

発達障害の子が友達トラブルを起こしてしまい、それが続いてしまっている場合には、支援級に移るのも1つの方法だと思います。

ただ、支援級に移るとなると学校を転校しなければいけないことがあるため、すぐに実行できる方法ではないかもしれません。

しかし、発達障害の特性によるトラブルが起こっている原因が「その環境が子どもに適していないから」だったら…

環境を変えてあげない限り友達トラブルも減らず、子ども自身がつらい思いをし続けることになるかもしれません。

今の環境で、合理的配慮や周囲の大人のサポートによって改善が見込まれるなら、そんなに嬉しいことはありませんよね。

でも、通常学級で生活するのが難しそうだったり、親御さんから見て子どもがつらそうに見えたりしたら、支援級に移ることも検討してみると良いでしょう。

支援級には誰でも自由に入れるわけではありませんので、まずは専門機関(小児科や発達外来)に相談してみましょう。

最終的には、市区町村の就学支援委員会が総合的に判断する形となります。

2025年7月追記…まめ、支援学級のある学校に転校することになりました!

まとめ

発達障害をもつ子の友達トラブルについてお話しました。

発達障害があると、幼稚園・保育園・学校などでの友達トラブルが起こる可能性があり、親御さんもヒヤヒヤしていることと思います。

もちろん、起きてしまったトラブルには誠実に対応するほかありませんが、対処法を知っておけば未然に防げることもあります。

親御さんだけが抱え込むことなく、園や学校と連携して子どもの発育・教育環境をサポートしていきましょう!

よく読まれている記事

コメント