この記事では、発達障害の中の【ASD】(自閉スペクトラム症)という種類について解説します。

わが家のまめも持っているASDの特性。

ASDの人はどのような特徴があるのでしょうか?

この記事ではASDについて解説するとともに、わが家でまめにASDがあると気づいた兆候や、幼稚園・学校での困りごとについても振り返ってみたいと思います。

「子どもがASDかもしれない」

「ASDがあるとどのような生活になる?」

そのように気になっている方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

発達障害のASDとは?

ASDは、自閉スペクトラム症(ASD:Autism Spectrum Disorder)という発達障害の種類です。

対人コミュニケーションや社会的なやりとりの難しさ、興味や行動の偏りといった特徴を持ちます。

「スペクトラム」と呼ばれるのは、その特性の現れ方や程度が人によって大きく異なるからです。

言葉の発達が遅れる子もいれば、大人びた話し方をする子もいます。

強いこだわりを持つ場合もあれば、感覚に敏感または鈍感なケースもあります。

つまり、ASDは一律の「発達障害」というイメージで捉えるのではなく、一人ひとりの特性に合わせた理解と支援が大切なのですね。

なお、ASDは「治す」ものではなく、その子の持つ力を伸ばし、生活や学習のしやすさを工夫する支援が基本です。

最近では、BTSのメンバー・SUGAさんが【ASD治療センター】という施設をソウルに設立しました。

この【ASD治療センター】は「治療」という言葉が使われていますが、厳密にいうと治療をする場所ではありません。

韓国語から日本語に翻訳する際、単語の微妙なニュアンスが違っているだけで「治療センター」というよりは「療育センター」という響きに近いものです。

「療育」は日本語特有の言葉なので、韓国語とマッチしないのだそうです!

それでは、ASDという発達障害がどういうものなのか見てみましょう。

ASDの特徴

ASDの子どもに見られる特徴は、大きく3つに分けられます。

- コミュニケーションが難しい

- 集団行動が難しい

- 興味や行動に偏りがある

ASDは、相手の表情やニュアンスを読み取るのが苦手な傾向があります。

そのため、相手の意図と理解が一致せず、会話のキャッチボールがうまくいかないことも。

また、社会的なやりとりにも困難さがみられます。

集団での行動が苦手だったり、友達との距離感がわからなかったり、周囲に誤解されやすい傾向があるでしょう。

そしてASDの子どもは、興味や行動に偏りがみられるのも特徴です。

特定の分野に強い関心を持ち、長時間集中する一方で、変化を嫌う傾向があります。

音や光、触覚などの感覚に敏感な子も少なくありません。

これらの特徴は、日常生活や学校生活に影響を及ぼすことがありますが、同時に得意分野で大きな力を発揮できる側面もあります。

ASDに気がつくポイントや兆候

ASDの兆候は、乳幼児期から現れることが多いとされています。

ほかの発達障害に比べてASDは気づかれやすい特性を持っているため、1歳半検診や3歳児健診で指摘されることもあるでしょう。

その一方、乳幼児期には弱かったASDの特性が、成長するにつれて目立ってくる場合もあります。

わが家のまめは、幼児期にASDの傾向を感じる程度でしたが、小学生になって診断されました

乳幼児期に気付かれやすいASDのポイントは、以下のようなものです。

これらの特性がみられると、ASDの傾向がある可能性があります。

学齢期になると、集団行動が苦手になったり、ルールを理解しにくかったり、友達関係がうまく築けなかったりする形で、特性が強くなるかもしれません。

ただし、これらの行動がすべてASDを意味するわけではありません。

発達には個人差が大きいため、気になる点がある場合は専門機関に相談し、客観的な評価を受けることが大切です!

ASDの子どもが受けられる支援

ASDと診断された子どもは、医療や教育の分野でさまざまな支援を受けることができます。

就学前なら、発達支援センターや児童発達支援事業所で療育を受けることを推奨されるかもしれません。

療育では、言語訓練や社会性を育むプログラム、感覚統合のサポートなどが行われます。

小学校以降になると、学校と療育を組み合わせた支援も増えてきます。

特別支援学級や通級指導教室を使ったり、放課後等デイサービスを活用したりすることで、支援の幅が広がるでしょう。

放課後や長期休暇中に、子どもたちの居場所を確保できたりサポートを提供してもらえたりするので、子どもにとっても親御さんにとってもメリットが大きいですよ。

さらに自治体の制度を利用すれば、医療費助成や手当、交通費の補助など経済的な支援を受けられることもあります。

大切なのは、ASDをもつ子ども本人の強みを生かすことと、家庭や学校・専門機関が連携することです。

これにより、子どもの自己肯定感を高め、安心して成長できる環境が整うでしょう。

ASDとほかの発達障害の違いは?

発達障害には、ASDのほかにADHD(注意欠如多動症)やLD(学習障害)などがあります。

ASDは、社会的なやりとりやコミュニケーションの困難さ、そして強いこだわりなどが特徴だとお話しました。

その一方、ADHD(注意欠如多動症)は「注意の散漫さ」「多動性・衝動性」が中心です。

LD(学習障害)は、知的発達に問題がないにもかかわらず、読む・書く・計算するといった特定の学習分野に、困難を示す発達障害です。

LDは単独で現れることもあれば、ASDとADHDと重なって現れる場合もあります。

また、ASDやADHDの場合には知的障害を伴うこともあるため、注意深く特性を観察し、適切な支援に繋げることが必要でしょう。

診断名そのものよりも「子どもが日常生活でどのような困りごとを抱えているのか」を軸に、支援を考えましょう。

本人の成長と安心につながり、より生きやすくなったり、強みを発揮しやすくなったりするでしょう。

わが家のASDっ子育児について

それではここから、わが家のASDっ子育児についてシェアしてみたいと思います。

まず、わが家のまめがASDだと判明した経緯について、簡単にお話します。

まめのASD傾向に気が付いたのは、幼稚園のとき。

母親の勘で「ASDの傾向が強そうだ」と思ったのですが、幼稚園では「マイペースなだけです」と言われ、市の検診でも指摘されたことがありませんでした。

そして月日は流れ、まめが小3のときにWISCという発達検査を受け、

実は幼児期からASDの傾向があった可能性がある

ということが発覚しました。

\ WISCを受けたときのお話はこちら /

現在まめは小4ですが、ASD傾向が年々強まっているのか、弱まっているのか、変わらないのか…

毎日一緒にいるわたしでも、いまいちわかりません。

ただ、定型発達をしている子どもたちと比較すると、やはりまめにはASD特有の特性があると思っています。

ここからは、まめのASDの特性やわたしのかかわり方について、お話していきます。

本人のペースに合わせてのんびりと

まめは幼児期から、極度のマイペースさんでした。

歩いたり話したりするのも遅く、周囲を気にせず自分のペースで成長する子どもでした。

当時から「ASDの傾向がありそう…」とは思っていましたが、仮にそうだとしても治るものではないと思っていたので、のんびりと育てていくことに。

まめは自分の世界に入り込んで、好きなことに集中するタイプだったので、なるべく自由にさせることを一番意識していました。

集中してなにかを作っているときに邪魔をしないようにしたり、遊んでいていきなり「帰るよ」ではなく「あと〇個つくったら帰るよ」と予告するようにしたり…

まめが、自分の世界を邪魔されたと感じないような接し方を心がけてきました。

幼児期にそのような接し方を心がけてきたのは良かったと感じていますが、やはり

どこかのタイミングでアップデートしなければいけない

とは思っていました。

障害の程度や、進学先(支援学級や支援学校など)によって変わってきますが、本人の好きにさせるスタイルをずっと続けていては、社会生活になじむことが難しくなります。

わたしにとって子育てのゴールの1つは、子どもが親なしでも社会で生きていけるようになること。

そこを目指すためには、本人に葛藤や理不尽などの経験をしてもらわなければいけません。

そのため、なるべく本人の好きなことをさせるというベースは残しながら、

という接し方も導入していくようになりました。

実際、小学校に入ると上記すべてが重要になるので、幼稚園の年長くらいから少しずつ学ぶようにしました

もちろんわたしだけの力で、これらのスキルをまめに身につけさせることは不可能。

療育に通って、お友達や先生とかかわり合いながら学びました。

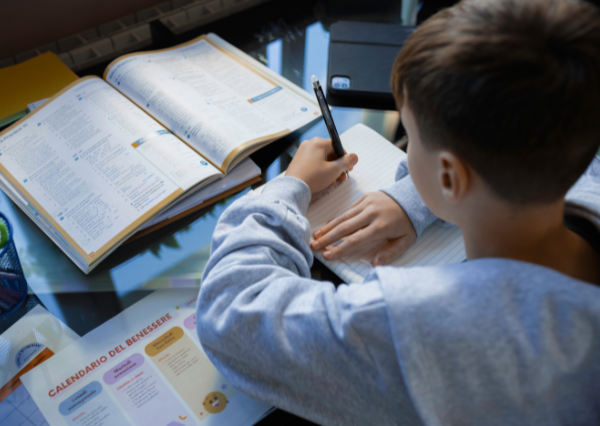

宿題の量は適度に調節

まめのASD特性は、極度のマイペース。

急いだり、クラスメイトと同じことを同じペースでこなしたりすることが特に苦手です。

そのため、学校の先生に合理的配慮をお願いすることがありました。

具体的には、宿題の量を調節してもらったことがありがたかったです。

通常、漢字ドリル4ページであるところを2ページにしてもらったり、1つの漢字を1列書かなければいけないところを半分にしてもらったり…

まめ自身も「クラスメイトより宿題が少ない」ことを理解しており、またそれを良いことだとは思っていないようでした。

そのため、減らしてもらった宿題には文句をつけず「これぐらいなら…」と取り組んでくれることが多かったように感じます。

自分らしくあることを一番大切に

突然ですが、わが家ではまめが生まれた頃からバイリンガル育児も行っています。

わたしが英語を話すので、まめや妹のナツとの会話は英語にし、日本語は幼稚園や学校で学んでもらっています。

バイリンガル育児の中では、英語力だけでなく自主性や個性を活かす教育方針も参考にしてきました。

もともとはわたしの趣味で始めた、バイリンガル育児。

しかし、まめに発達障害の傾向があると知ってから「じゃあ英語は無理かな…」とは思わず、

まめには日本の教育が合わないかもしれないから、英語を習得させた方がいい!

と、わたしのバイリンガル育児熱はさらに燃え上がることに。笑

そして、そんなバイリンガル育児から学んだ方針の1つが「自分らしくあること」です。

日本の教育に合わせて「右に倣え」をしなくても良いし、みんなと同じ考えを持つことが美徳なわけではない。

まめには苦手なことがたくさんあるけれど、そのぶん強みや特技だってたくさんある。

自分にしかない魅力を活かして、長い人生を生きていこう!

そのように考えられるようになったことで、ASDや発達障害というバリアをそこまで感じたり、気にしたりすることなく、まめを育てられているような気がします。

ちなみに、英語は知能云々ではなくコミュニケーションツールなので、発達障害の有無に関係なくまめは流暢なバイリンガルに育っています。

日本語は漢字が多すぎて、英語のほうが簡単なぐらいだよ!笑

海外の授業をオンラインで受けていますが、日本よりも個性を尊重してくれるので、ASDの特性があっても受けやすい環境だと感じます。

これからまめが成長するにあたり、日本の環境が合わなくなったり、より自分らしく生きられる場所が見つかったりすれば、気軽に海外へ飛び立つことができれば素敵だな~と思っています。

多少甘くても大目に見がち

あくまでわが家のスタイルというだけですが、まめのマイペースさに7割くらいは折れているのが現状です。

本当はもっと早くしてほしい、まわりを見て行動してほしい、一度注意されたことは学んでほしい…

いろいろと思うところはあります。

でも、これまで10年間まめを育ててきて、もともと持っている気質や特性はどうにもならないことを知りました。

厳しく言ってどうにかなるなら、とっくにやっています。

こう見えてわたし、もともとは完璧主義な人間なので…

でも、脳機能の障害ということもあり、ある程度までは努力できても、それ以上は本人が苦しくなってしまう可能性があると分かりました。

そしてそれと同時に、

そんなにすべてをしっかりやらなくてもいいのではないか

と思うようになったのも、正直なところです。

究極論ですが、子どもが健康で毎日笑っていればそれでいい。

そんな考えをベースに持ち「本当はもっとこうしてほしいけど…」という部分には目を瞑るようになりました。

この変化が、わたしがまめを育てる中でいちばん成長した部分だと思います。

- もっと適当でいいのかも

- もっと肩の力抜いて生きるほうが楽かも

- わたしの子ども時代がしっかりしすぎていたのかも

自分がこれまで常識だと思っていた(思い込んでいた)ものも、まめにとっては全然違う。

ということは、わたしの考えが常に「正解」なわけではなく、まめの言う通りにしたほうが良いこともあるんだ。

そんなふうに、まめから学んだりヒントを得たりすることが増えました。

少し甘すぎるかもしれませんが、わが家はわが家のペースで、まめと向き合っていこうと思います。

まとめ

発達障害のうち、ASDの特性や支援内容についてお伝えしました。

わが家のまめもASDっ子なので、わが家の育児についても情報をシェアさせていただきました。

子どもは十人十色。

ASDも十人十色です。

何が正解かは決まっていませんから、それぞれの家庭で少しでもストレスが軽減される育児スタイルが見つかりますように。

コメント