発達障害を持つ子どもは、学習やコミュニケーションだけでなく、運動面にも特性が表れることがあります。

体育の授業や友達との遊びで戸惑うこともあるかもしれません。

これは単なる「運動神経の問題」ではなく、脳の働きや感覚の偏りが影響しているケースもあるんです。

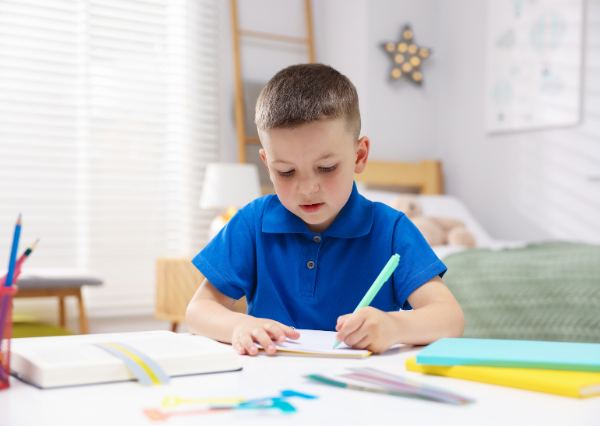

わが家では発達障害・知的障害をもつ小学生の息子がいます。

彼も典型的な運動苦手タイプでしたが、なんと自らの意思でミニバスに入部することになりました。

そんなわが家の体験談をふまえ、発達障害と運動の関係性、よくみられる特徴について解説していきたいと思います。

発達障害と運動の関係性

発達障害は脳の情報処理の仕方に特性があり、その影響が運動機能に表れる場合があります。

ASD(自閉スペクトラム症)では体の使い方がぎこちなくなったり、ADHDでは注意の散漫さから運動に集中できなかったりします。

さらに「発達性協調運動障害(DCD)」を併発している場合、動作が不器用に見えることも。

これは決して努力不足ではなく、感覚の調整や体の協調性に課題があるためなんです。

適切な支援やトレーニングによって、改善や適応が期待できます。

発達性協調運動障害(DCD)については、このあとの項目でくわしくご紹介します!

なぜ発達障害だと運動が苦手?

発達障害(ASDやADHDなど)の子どもは、脳の情報処理や感覚統合の特性が運動機能にも影響することがあります。

たとえば、ASDでは感覚の過敏や鈍感さが影響することがあります。

また、身体の位置感覚(固有受容感覚)が健常児と違い、手足の動かし方やバランスの取り方にぎこちなさが出ることも。

身体の位置感覚(固有受容感覚)とは?

自分の身体が空間の中でどこにあり、どのように動いているかを脳が無意識に感じ取る感覚のこと。

簡単にいうと、足元を見ずに階段を上り下りできるのは、自分の足がどこにあるか、次にどこに置けばいいかを無意識に感じられるからです。

ASDをもつ子どもは、この固有受容感覚が弱いことがあります。

そのため動きがぎこちなくなったり、物を落としやすくなったり、力の調整がうまくできないことがあるそうです。

参考:子どもプラス

そしてADHDでは、注意力や集中力をコントロールするのが難しい特性があります。

そのため、運動中に動作が雑になったり、協調性のある動きがうまくできなかったりするのです。

しかし、発達障害の子すべてにおいて「運動が苦手」と診断されるわけではありません。

さらに、発達障害ではなくても運動が苦手なことはよくありますよね。

たとえば跳び箱や縄跳びが苦手だったり、ボールを遠くまで投げるのが苦手だったり…

またスポーツでなくとも、字を書くときに手が震えるなど、日常生活や学校の活動で困りごとがある子どもも多いでしょう。

これは根性論でどうにかなるものではなく、脳の運動計画や感覚情報の統合が通常より難しいために、起きる現象なのです。

大事なのは、苦手であることを責めず、段階的に練習や支援を行うことです。

発達性協調運動障害(DCD)とは

発達性協調運動障害(DCD)は、運動の協調性や計画性に著しい困難がある発達障害の一種です。

発達障害の一種とはいっても、ASDやADHDなどの発達障害とは区別して考えられています。

発達性協調運動障害(DCD)はあくまで運動機能に特化した診断であり、知能や社会性に関する基準は存在しないためです。

それでは、発達性協調運動障害(DCD)の特徴や診断方法について見てみましょう。

参考:発達障害ナビポータル

主な特徴

発達性協調運動障害(DCD)の子どもには、以下のような特徴が見られます。

これらは「運動神経が悪い」という単純な問題ではなく、体の感覚情報や脳内での運動計画の処理が苦手なことによるものなのです。

診断基準と方法

発達性協調運動障害(DCD)は、DSM-5の診断基準に基づき診断されます。

診断には、運動の評価、発達歴の確認、日常生活の観察などが含まれます。

以下が基本的な診断ポイントとなるようです。

診断をするには、小児科医や発達支援専門家、作業療法士などの多職種が連携することが重要です。

発達障害の子どもが併発しやすいのも発達性協調運動障害(DCD)の特徴ですが、実は知的障害や神経疾患が原因となるものではありません。

あくまで「特性」として生まれつき運動の計画・調整が苦手な状態をいうのです。

また、発達障害や知的障害を伴わない子どもでも、発達性協調運動障害(DCD)と診断されることがあります。

発達障害と関連性はあるけど、DCD単独で診断されることもあるんだね!

発達性協調運動障害(DCD)は、あくまで運動機能に特化した診断なので、ほかの発達障害や知的障害がなくても成立するのです。

支援と対応

発達性協調運動障害(DCD)の支援は、生活や学習への適応を助けることが中心となります。

運動機能の障害というから、どうしてもスポーツ系を思い浮かべてしまうけど、学習や日常生活の困難解消にもつながるんだね

発達性協調運動障害(DCD)の支援は、家庭や学校での理解も不可欠。

失敗やぎこちなさを叱らず、成功体験を積ませることが自己肯定感の向上につながりますよ。

運動面でみられる発達障害児の特徴

発達障害をもつ子どもによくみられる、運動面の特徴を見てみましょう。

発達障害は脳機能の障害によってあらゆる特性が生まれるものなので、運動面においてもさまざまな課題を抱えることがあります。

「運動が苦手」とひとくちに言っても、スポーツが苦手だったり走るのが遅かったりするだけではありません。

もっと基礎的な、鉛筆を持ったり椅子に座ったりする日常生活の行動にも、影響を及ぼす可能性があります。

具体的にどのような特徴があるのか、見てみましょう。

粗大運動の苦手さ

粗大運動とは、走る・跳ぶ・投げるなど大きな体の動きをいいます。

発達障害のある子どもは、この「粗大運動」が苦手なケースがあります。

たとえば徒競走で転びやすかったり、跳び箱や縄跳びがうまくできなかったりするでしょう。

これは、体のバランスを取る力や筋肉の連動に弱さがあるために、起きる現象です。

しかし、学校では「できない子」「運動音痴な子」と思われてしまうことがあります。

しかし練習の工夫や段階的な支援で、少しずつ動作が改善していくこともありますよ。

微細運動のぎこちなさ

微細運動とは、鉛筆で字を書く、はさみで紙を切る、ボタンを留めるなどの細かい動作をいいます。

発達障害のある子どもは、この「微細運動」に苦手さがみられる場合もあります。

微細運動はスポーツや運動神経だけでなく、日常生活や学習に直結するもの。

そのためつまずきやすく、さまざまな分野に影響する困りごとでもあります。

ただ手先が不器用なだけだと思われることもあるのですが、実際に考えられる要因は

目と手の連動や、記憶を働かせながら動作を行う力が弱いため

であることが多くあります。

書字練習や作業療法などを、支援内容として取り入れることで、少しずつスムーズにできるようになることがありますよ。

感覚の偏りによる動きの困難

発達障害の子どもには、音・光・触覚などの感覚が敏感だったり、または逆に鈍感だったりするケースがあります。

この特性は、一見関係のない「運動時」にも影響が出るものです。

たとえば、ボールが飛んでくると極端に怖がる子や、砂場の感触を嫌がる子がいます。

一方で、痛みに鈍感な子は転んでも気づかずに動き続けたり、骨折していても痛みを感じないこともあります。

このような「感覚の偏り」は、本人の努力で解決できるものではありません。

ケガの心配がない、安心できる環境づくりや、感覚統合を意識した運動支援が効果的とされます。

運動の苦手さは気にしなくても大丈夫?

もちろん、運動が苦手なことを気にする必要はありません。

誰しも得意不得意がありますし、必ず運動が得意でなければいけないということもありません。

しかし、発達障害と関係している運動の苦手さの場合、また発達性協調運動障害(DCD)と診断されている場合には、少し意味合いが違ってくるでしょう。

かくいうわが家では、日常生活や学習面が最優先であり、運動機能についてはそこまで支援や特訓をしてきませんでした。

それでも、発達障害と紐づけて考えるのであれば、運動の苦手さもサポートしてあげるとより良いだろうと感じます。

運動の苦手さを放置することで考えられる、デメリットや弊害について見てみましょう。

自尊心や社会性が損なわれる可能性

運動が苦手なことは、単なる体力面の問題にとどまりません。

子どもの心や人間関係にも、大きく影響を与えるものだと思います。

小学生男児を育てていると「運動が極端に苦手なことが人間関係に大きく影響する」と強く感じます。

体育の授業で「できない」と目立つことで自信を失ったり、自己肯定感が下がったりする子もいます。

たとえば休み時間に大縄飛びをしたり、逆上がり勝負をしたりするグループがありますよね。

そのように、運動遊びを中心にした友達関係では「仲間に入りづらい」「からかわれる」といった二次的な困りごとにつながります。

こうした背景から、運動のスキルだけでなく、本人の自尊心や社会性を守る支援が重要となります。

日常生活や学習に影響する可能性

でも、別にスポーツができるようになってほしいわけじゃないし、運動が苦手でも他で自信を持てればいいんじゃない?

実は発達性協調運動障害(DCD)と診断されると、スポーツ以外にも苦手分野が出現する可能性があります。

歩く・走る・ジャンプするなどの基本的な運動や、鉛筆を持って書く、ボタンを留めるなどの細かい運動に困難が出ることもあるのです。

えっ!スポーツに全然関係ない部分で困ることがあるの!?

どの動作が特に苦手で、日常生活や学習にどう影響しているかを科学的に確認できるのが、発達性協調運動障害(DCD)の検査です。

検査結果により、必要な支援やリハビリ、運動療育の内容を具体的に計画できます。

たとえば、学校での体育や工作、給食の片付け、服の着脱など、子どもに合わせた支援方法や補助具を導入できるのですね。

ほかの発達障害を発見できる可能性

DCDは単独でも発症しますが、ASDやADHD、知的障害と併発することがあります。

発達性協調運動障害(DCD)を検査することで、運動の困難がDCDに起因するのか、ほかの発達障害によるものなのかを判断できます。

そうすれば、よりその子に合った支援へと最適化でき、総合的にフォローやサポートがスムーズになることが期待できるでしょう。

家庭や学校でできる支援方法

発達障害をもつ子どもが運動を苦手とする場合、また発達性協調運動障害(DCD)と診断された場合、どのような支援方法があるのでしょうか。

まずは療育や放課後等デイサービスで、運動機能のフォローに特化している場所がもっとも理想的ですね。

子どもの発達や運動能力、身体能力の向上を専門的に扱っている人から指導を受けられるので、親御さんとしても安心でしょう。

そのように専門家の力を借りる方法を含め、家庭でフォローできることや学校に合理的配慮をお願いできることなどを、まとめてみたいと思います。

本人のペースに合わせた練習

運動が苦手な子に対しては、できない動きを何度も繰り返すことよりも、できる範囲から段階的に取り組むことが効果的です。

たとえば縄跳びが苦手なら、まずは「縄を回すだけ」「1回だけ跳ぶ」など小さなステップを設定しましょう。

成功体験を積むことで「やればできる」という気持ちが育ち、意欲が高まるかもしれません。

本人のペースを尊重し、無理なく取り組める環境を整えることが大切です。

ちなみに、わが家のまめはこのように「練習」と称する活動は嫌がる傾向にありました。

親としては、運動機能を少しでも高めてあげたい気持ちがありましたが、本人としては

別に縄跳び飛べなくてもいいし、リレーの選手に選ばれなくてもいい

と思っていたようです。

本人がこのように思っている以上、強制的に練習や特訓をさせることはできませんでした

本人のペースに合わせるというのは、親御さんの考えや意向と一致しないことがあり、難しい選択かもしれません。

しかし、本人の意向を無視して運動を練習させることで、さらに運動嫌いになったりストレスの要因になったりする可能性もあります。

長い目で見れば、無理強いしないほうがベターだろうと個人的には感じました。

専門的なプログラムの活用

放課後等デイサービスや療育施設では、運動療育や感覚統合トレーニングを導入しているところがあります。

専門スタッフによる支援は、体の協調性を高めるだけでなく、生活動作の改善にもつながります。

また、医療機関で作業療法士や理学療法士に運動発達をサポートしてもらえることもあるようです。

家庭や学校だけで抱え込まず、こうした専門的なプログラムを積極的に利用するのも手でしょう。

わが家も運動専門の放デイを検討したことがありますが、通いやすい範囲になかったことや、すでに習いごとやほかの放デイでスケジュールが明けられなかったことで、断念しました

特に療育や放課後等デイサービスの運動プログラムは、発達障害や知的障害をもつ子ども向けにプランニングされているので、

- 厳しいトレーニング

- テストや数値で評価する

- できるまでやらせる

というような、ビシバシ系のスポーツクラブや体育スクールのような空気もありません。

楽しく、笑顔で「身体を動かすって楽しいな」と思えるプログラムを組んでくださっているので、集中力やコミュニケーション面で心配な方は、療育や放課後等デイサービスで運動を始めることをおすすめします。

ぼくが幼稚園のときに通ってた療育では、お勉強とスポーツを交互にやっていたよ!

ずっと座ってるのは疲れちゃうから、スポーツの時間が楽しかった!

療育や放デイは、子どもの発達支援だけでなく「飽きずに取り組める工夫」も凝らしてくれているので、楽しめると思います

得意な運動を見つけて伸ばす

発達障害による運動機能の低さがあっても、すべての運動が苦手になるわけではありません。

中には、得意になれる種目が見つかる子もいるでしょう。

得意な運動に取り組むことで、自信を持ち、友達とのつながりや新しい挑戦へとつなげやすくなるでしょう。

わが家にとって当てはまるのが、バスケットボールとの出会いでした。

友達の影響で「バスケをしてみたい」と言い出したまめ。

もともと運動が苦手で、ましてや球技なんてボールを怖がってばかりなのに、バスケットボールなんて…

はじめはわたしが反対し、もっと基礎的な身体の使い方を教えてくれるスポーツクラブに入らないかと誘導しました。

しかしミニバスの体験会に参加したことで、すっかりバスケットボールの魅力にはまってしまったまめ。

- 練習がキツくてもやる

- めんどくさいという理由で練習を休まない

- 上手になるために努力する

と強い意思を見せ、入部することにしました。

現在、入部から半年が経過しました。

当初の約束どおり、ほとんど練習を休まず毎日参加しています

まめはもともと運動が苦手なので、バスケットボールも決して急激に成長しているわけではありません。

技術的にはまだまだですし、メニューによっては理解できず参加できないものもあります。

しかし、本人は「まだ苦手だけど、うまくなりたい」という強い気持ちがあるようで、辛くても毎日頑張っています。

ASDやADHDの特性があり、長時間の練習にずっと集中できるタイプではなかったまめ。

幼稚園の頃入っていたスポーツクラブでは、アクティビティの途中でふらっと抜け出し1人で遊び出すこともありました…

それが、バスケに燃やす情熱からなのか、1日4時間という長時間練習が毎日続いても、ずーっと頑張っています。

シャトルランや腕立てなど練習メニューや、先輩からの指導がきつそうではありながら、イキイキしていて、本当に楽しそうにバスケをしています。

この意欲は、親が主導して引き出してあげられるものではない

と感じ、本人の心の底から湧き出る情熱に勝るものはないと思いました。

まめは、バスケに出会って苦手な運動を克服したわけではありません。

しかし、少なくとも積極的にスポーツに打ち込むようになりましたし、何よりバスケの練習に励んでいるまめは、顔がキラキラしています。

わたしたち保護者や支援者は、子どもの苦手を克服することばかりに目を向けず、本人が楽しめるものを伸ばす視点を大切にすることが重要だと、強く感じました。

\ ミニバス入部の経緯はこちら /

まとめ

発達障害と運動の苦手さは、脳の働き方や感覚の偏りに由来するもの。

本人の努力不足ではないことがほとんどです。

支援やトレーニングを通して、少しずつ改善できる場合もありますので、子どもが自信を持てる環境を整えることが大切ですね。

家庭・学校・専門機関が連携しながら、楽しく取り組める運動の場を提供することが、子どもの成長を支える大きな力となるでしょう。

コメント