この記事では、受給者証をもらうにはどうすれば良いのか解説します。

受給者証は、発達障害や知的障害をもつ人が福祉サービスを受ける際に必要なものです。

わが家で受給者証を申請したときの流れもあわせてご紹介するので、参考にしてみてください。

受給者証とは?

受給者証は、福祉サービスを利用するために自治体から発行される証明書のことです。

正式名称を「障がい福祉サービス受給者証」といい、受給者証を取得すると福祉サービスを公費で受けられるようになります。

※公費負担が一部なのか全額なのかは、世帯の所得によって異なります

受給者証は、各種「障害者手帳」と呼ばれるものと区別がつきにくく、混同されることがあります。

受給者証と手帳の違いについても見ていきましょう!

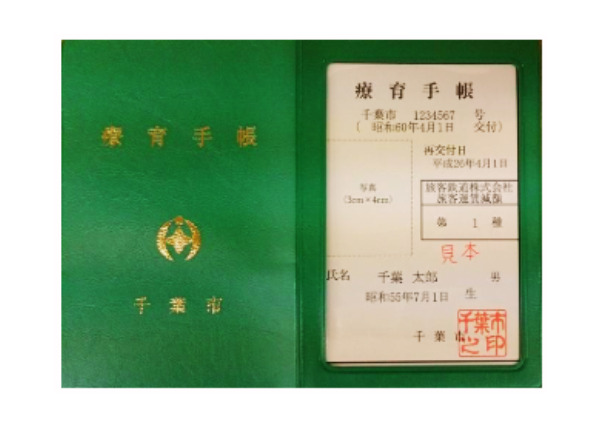

療育手帳とどう違う?

受給者証と療育手帳の違いは、保有する目的が違います。

受給者証は「福祉サービスを受けるため」に所有するものであり、療育手帳は「知的障害の人が一貫した支援を受けるため」に所有するものです。

「療育」という言葉は発達障害や身体障害でも使われますが、療育手帳というのは「知的障害を持った人」だけが取得できます

受給者証は、診断がついていない場合でも「福祉サービスを受ける必要がある」と専門機関が判断すれば、申請することができます。

しかし、療育手帳は知能や発達の検査を受け、診断名がつけられて初めて取得できます。

そのため、受給者証には「受けられるサービス」について記載されていますが、療育手帳には「診断名や障害の程度」が記載されていますよ。

参考:厚生労働省

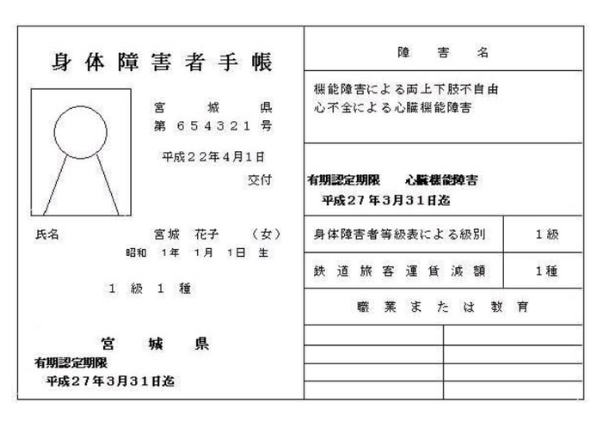

障害者手帳とどう違う?

受給者証と障害者手帳は、それぞれ証明するものが違います。

受給者証は「福祉サービスを受ける資格があること」を証明し、障害者手帳は「障害があること」を証明します。

たとえば、障害者手帳を提示すると割引が受けられるサービスがありますが、その際受給者証は証明にならないということです。

逆に、市町村の福祉サービスを利用したい場合、障害者手帳だけを持っていてもサービスを受けることができず、受給者証が必要になります。

参考:厚生労働省

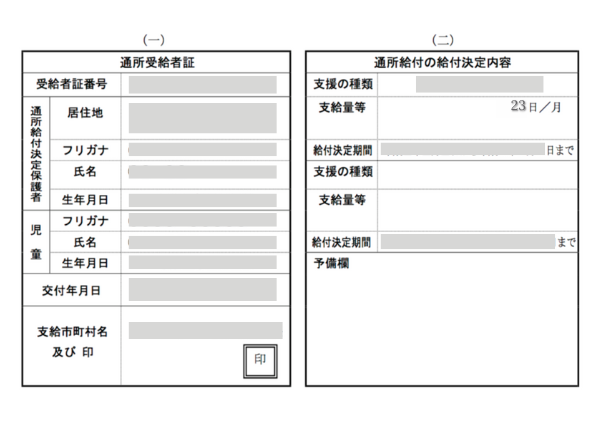

受給者証には何が記載されている?

受給者証に記載されているのは、以下の情報です。

- 受給者証番号

- 受給者の氏名や生年月日など基本情報

- 交付した市区町村名

- 障害支援区分

- 受給者証の有効期間

- サービスの種別

- 支給量、支給期間、事業所名

- 利用者の負担額

受給者証を取得する最大の目的である「福祉サービス」に関係する内容が記載されています。

詳細は市町村によって細かな違いがあるものの、一般的には以下のような表記になっています。

中でも分かりにくいのが「支給量」「給付決定期間」という箇所ではないでしょうか。

「支給」というのは、その人がサービスを受けられる量という意味。

「支給量〇日/月」というのは、月に〇日サービスを受けられるという意味です

最大の支給量は23日と決まっていますので、最大の支給量になったとすれば週に5~6日はサービスを利用できるということになりますね。

わが家が利用していた療育サービスはたまたま空きがあったのか「フルで使っていいよ」と言っていただき、最大の支給量にしてくださいました。

この支給量、決まるには審査があるので、申請先の窓口で判断されることになります。

自分で決めることはできませんが、申請時に軽く面談が行われますので、その際に「週に〇日通いたいです」などと希望を出すことができますよ。

子どもの発達障害の特性や困りごと、伸ばしたいことなど、希望する支給量の根拠や理由を話すと良いでしょう。

受給者証をもらうにはどうする?

受給者証をもらうには、市町村窓口へ申請する必要があります。

申請の前にやっておくべきことや、用意しておくものもありますので、しっかり準備をしておきましょう!

準備から受給者証交付までは数ヶ月を要します。

余裕をもって始めてくださいね!

受給者証の申請に必要なもの

受給者証を申請するために必要なものは、以下の通りです。

- 支給申請書

- 障害児利用支援計画案

- 支援が必要だと分かる書類(療育手帳・意見書・障害者手帳・診断書など)

- 申請者(親)と利用者(子)のマイナンバー

※自治体によって若干の違いがあるかもしれませんので、詳しくはお住まいの市町村窓口で確認してくださいね。

受給者証申請までの流れ

受給者証を申請するまでの流れは、以下の通りです。

- 市町村窓口に相談する

- 利用する施設を決める

- 申請書類を作成する

- 申請する

- 審査を待つ

- 受給者証が発行される

一般的にネットで言われているステップと、実際にわが家で経験した手続きには違いがありました。

1つずつ詳しく解説していきます。

市町村窓口に相談する

何よりもまず、お住まいの市町村窓口に相談しましょう。

そこで、必要な手続きや書類を一式もらえます。

このとき「医師の診断書や意見書を持参する」と説明しているサイトがいくつか見受けられました。

「診断書や意見書がない場合、まず医療機関を紹介してもらう必要がある」という説明もあるようです。

しかし、わが家の場合は診断書や意見書がなくても申請でき、最終的に受給者証を交付してもらえました。

幼稚園に通っていて「幼稚園の先生から支援が必要だと言われた」と自己申告しました

おそらく、その窓口で「支援が必要だ」と判断してくださり、その場で意見書を発行してくださったのだと思います。

数年後、二度目に受給者証を申請した際には医師の診断書を持参しましたが「これがあれば審査は一発です!」と言われました

医師の診断書や意見書を持参できない場合には、直接窓口に行ってその場で意見書を発行してもらえるか、聞いてみると良いかもしれません。

利用する施設を決める

市町村窓口で受け取った資料の中に、療育や放課後等デイサービスをはじめとする特別支援教育の事業所一覧があります。

その中から、子どもに合っていて通いやすい事業所をピックアップし、1件1件電話して空き状況について聞いてみましょう。

先に施設探しをしておくと、そのあとの手続きがスムーズになります!

結局は自分で電話して施設を決めるので、市町村窓口に行くよりも先に自分で施設を見つけてしまうのも1つの手です。

わが家で施設を決める条件は、以下のようなものでした。

- 幼稚園を休むことなく通える

- 自転車で通える場所にある

- グループレッスンがある

- お勉強系ではなく社会生活を学べる系

いろんな施設を見学したり、説明を聞いたりしているうちに

療育って全部似たり寄ったりだと思ってたけど、意外とそれぞれ違うんだな

と気づきました。

わが家のまめは、同世代のお友達とのコミュニケーションや距離感に困りごとを感じていたので、グループレッスンをしている教室を探していました。

しかし、このとき2020年。まだ世間はコロナ禍で、ほとんどの教室でグループレッスンを中断していたんです…

その中でも「まずは3~4人の少人数レッスンから再開している」という教室があり、通いやすかったので、そこに決めました。

実際にまめ&ナツを連れて見学に行き、楽しそうに過ごしていたので、即決でした!

そして見学&面談の日に、以下の内容についてヒアリングを受けました。

- 幼稚園での困りごと

- 幼稚園の先生に福祉サービスの利用を勧められたこと

- 発達検査を受けた経験があること

- 現段階ではグレーであること

- 医師の診断を受けていないこと

その療育では基本的に「利用できるかどうかを判断する」のではなく、利用したい人はなるべく全員受け入れるというスタンスだったようです。

そのため、医師の診断など明確な証明がないわが家のことも、快く受け入れてくださいました。

このあたりは、施設の混雑具合にもよると思うので、なるべく多くの施設の方と面談すると良いと思います!

支給量(毎月通える日数)によっては、複数の療育サービスを掛け持ちすることもできますので、負担のない程度に活用しましょう!

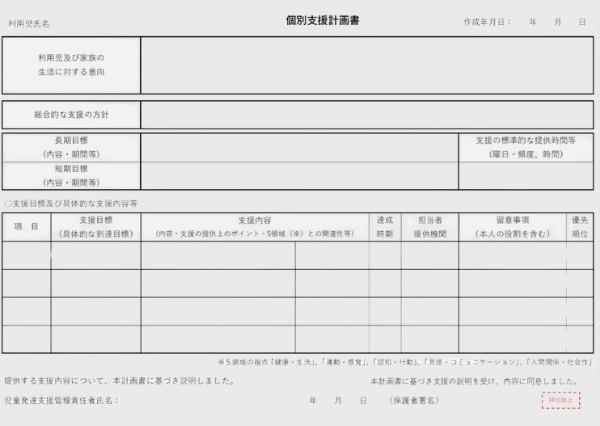

申請書類を作成する

利用する施設が決まると、そこの職員さんがさらに必要な書類をくださいます。

まず、ヒアリングを通してその子に必要な「個別支援計画」を立てた上で、受給者証を申請します。

この「個別支援計画」の内容によって、受給者証を取得する資格があるかどうか役所で審査されます

個別支援計画には、完全に施設側にお任せする方法と、親御さんが自分で行う方法(セルフプラン)があります。

参考:LITALICOジュニア

わたしは最初セルフプランにしたのですが、専門の先生にきちんとプランニングしてもらいたいと思い直し、途中で施設の先生にお任せする方法に変えました

ほかの資料については自治体によって違うと思いますので、事前に確認してくださいね。

窓口で一式受け取ることができ、自治体のホームページでダウンロードできる場合もあります。

個人的に、申請までに一番ヘビーな書類は、この個別支援計画でした。

子どもの今後について重要なプランニングなので、入念に完成させましょう!

もちろん、療育を始めて「個別支援計画の内容を変えたいな」と思ったら、定期的に内容を見直すことができますよ◎

申請する

書類が出そろったら、指定の窓口へ提出します。

市役所のこともあれば、自治体の「児童発達センター」という建物であることもあります。

申請する際には、提出書類をその場でチェックしていただいたり、記入内容の確認や修正を行ったりしたので、数時間は滞在していました。

サッと提出しておしまい!ではなかったので、時間に余裕をもって行った方が良いかもしれません

そこでは、以下のことを突っ込まれました。

- 医師から診断をもらっていないこと

- 医療機関を受診すらしていないこと

- 幼稚園の先生に言われたという曖昧な申告しかないこと

しかし、それでも利用する施設が決まっていて、さらに個別支援計画も立ててもらっていることから、窓口の方も「ということは、支援が必要なお子さんということですね」と、最終的に受理してくださいました。

「受給者証の申請には診断も手帳もいらない」とは言うものの、実際にはあったほうがスムーズに受理されるのだと思います

審査を待つ

申請が完了したら、あとは審査されるのを待つのみです。

この審査期間がまちまちで、数週間で終わることもあれば数ヶ月を要することもありますので、時間には余裕をもって申請してくださいね。

詳しくはこちらの項目で解説しています。

本音を言うと、この「受給者を待っている期間」に施設をゆっくり探せれば効率的だよね…

受給者証が発行される

自宅に郵送で受給者証が届いたら、完了です!

利用する施設で行った面談のときに「いつから利用したいか」を話し合うと思いますので、その日程に合わせて通所をスタートしましょう!

受給者証を申請してからすること

受給者証を申請してからは、基本的に届くのを待つだけです。

しかし、それからの療育サービスをより充実したものにできるよう、準備できることはあります。

ここからは、わたしが個人的にしていたことを経験談としてまとめてみたいと思います。

受給者証申請時のわが家の状態

- まめの年齢:幼稚園年中・4歳

- 家族構成:夫、まめ、ナツ(未就園児)

- 習いごと:幼稚園のスポーツクラブのみ

- わたしの仕事状況:飲食店パート、ブログ運営、事務代行

幼稚園の先生と面談

受給者証を申請したあと、その報告をしに幼稚園の先生と面談をさせていただきました。

幼稚園は療育園ではなかったので、先生も意外と「受給者証」「療育」「発達センター」などについては知らない方が多いんです。

そうなんだ!知っているつもりで話してもあまり伝わらないのね

園長先生やベテランの先生は比較的知識豊富な方が多かったですが、先生によっては「受給者証というものがあって…」という説明から入る必要がありました

受給者証を申請したこと、利用する療育が決まったことを報告。

そして、療育で立ててもらった個別支援計画についても報告しました。

「どんなところをどんなふうに伸ばしていくか」「何に力を入れるか」

わたしは、先生に「何か個別支援計画に加えたほうが良い項目はありますか?」と聞いてみました。

先生と親御さんが密に連携できていれば良いですが、意外とこういう臨時の面談で「そういえばこんなことがあって」と、新たな困りごとが発覚する可能性もあります

面談では、幼稚園の先生から「来年のクラス編成において、注意してほしいことはありますか?」と聞いてくださいました。

特にクラス編成においてお願いすることはなかったのでお礼だけ言って、臨時の面談は終了しました。

あとから聞いた話ですが、療育が決まったり受給者証を申請したりした際に、細かく報告することは重要なんだそうです。

小学校の教員をしている友人から聞いた話だと、発達障害や発達遅延を指摘しても「うちの子は大丈夫」と何もしない親御さんがとっても多いのだとか。

でも、学校や幼稚園では相変わらず困りごとが発生するし、改善もしない。

そのため、先生たちは親御さんがきちんと支援につなげようとしているか、注意深く見ているのだそうです。

2016年に一部改正された発達障害者支援法によると、教育や福祉の業務に携わる人は、発達障害の疑いがある子を適切な支援や関係機関につなげるため、情報を共有しなければならないことになっています

参考:厚生労働省

もちろん、発達に関して心配な点を共有しても、最後まで何もしない親御さんもいるそう。。。

療育の見学

受給者証を待っている間、療育の先生と入所にともなう面談がありました。

そのため、何度か教室を見学させてもらいました。

場所見知りがあったり、新しい環境に不安があったりする場合、事前の見学はとっても大事だと思いました!

事業所にもよりますが、基本的に療育には発達障害の子、知的障害の子、診断を受けていない子など、いろんな子どもがいます。

自分の子どもの「発達障害」とはまったく違う特性を持った子がいることを、入所前に知れたことは大きかったです。

でも、先生たちはどんなに暴れまわる子に対しても困った顔をせず、ケラケラ笑いながら対応していたり、上手に気分を紛らわせたりしていました。

療育ってこういうところなんだ…と入所前に安心した記憶があります

受給者証について意外と知らない落とし穴

受給者証の申請や支給について、意外と知られていない落とし穴があります。

知らずにいてサービスが使えなくなってしまったり「もっと早く知っていれば…」という事態になったりしないよう、事前に把握しておきましょう。

各サービスで受給者証が異なる

受給者証は、1枚でどんな福祉サービスにも対応できるものではありません。

療育に通いたい人、通っている人は、小学校に入ってからも同様のサービスを利用したいと考えているかもしれません。

小学校に入るまでは「療育」「児童発達支援」と呼ばれるサービスに該当し、小学校入学後は「放課後等デイサービス」に切り替わります。

聞いたことある!略して「放デイ」って呼ばれているよね

「療育」「児童発達支援」から「放デイ」へ切り替える際には、別の受給者証を申請する必要があります。

受給者証の取得方法は、この記事でご紹介しているものとまったく同じ。

まず利用したい放デイを決めて、見学をし「障害児支援利用計画案」(療育で言う個別支援計画)を作成してもらってから、受給者証を申請しましょう。

放デイは特に人気で埋まることが多いから、早めの申請がマストです!!

誰でも申請できるわけではない

受給者証は、誰でも申請できるわけではありません。

受給者証は基本的に「障害の診断が下りている人」が申請できるものです。

しかし、発達障害の傾向があっても基準を満たしていない「グレーゾーン」という呼び方もあることから、診断が下りていなくても申請できる場合があります。

参考:ブレインクリニック

ここからは、わが家のケースをお話しますね。

わが家のまめは、当時明確に「発達障害」という診断はおりていませんでした。

しかし、幼稚園の先生から「発達相談に行かれてみては?」と提案されたことで、比較的話がスムーズに進んだと思います。

幼稚園から提案されたといっても、紹介状みたいなものもなかったので、実質無装備でした

さまざまな療育サービスを検討し、最終的に「ここが良い!」と思った事業所で、面談を行いました。

まめは先生と遊んでいてもらい、わたしは教室長とお話をしました。

そこのサービスは入所条件がゆるく、

発達に不安のある子どもは誰でも受け入れる

というスタンスだったので、手帳や医師の意見書などを求められることはありませんでした。

利用する施設を決めてから申請する

受給者証を申請するには、利用するサービスや施設が確定していることが条件となります。

その施設から利用許可が出て初めて、受給者証の申請条件が整います。

そのため「最初に受給者証を申請→サービスを探す」という順番ではなく、まずは利用したいサービスを探すことから始めましょう!

最初にサービスを探さない限り受給者証がもらえないとなると、焦っちゃうね!

ひとまず受給者証さえもらえれば、あとは自分たちのペースで動けるから気が楽なのにね…笑

サービスを受けられる量は人によって異なる

受給者証に書かれている「支給量」という項目は、福祉サービスを月に何回利用できるかという日数です。

上限が月に23日と決まっていて、さらに人によって日数が違います。

支給量は申請した窓口で検討され決まるものですが、支給量に関して面談で希望を伝えることも可能です。

わが家の場合、療育の先生が「MAXで使っていいよ!」と言ってくださったので、支給量もMAXで申請しました

子どもの特性によって高頻度で通わせたいご家庭や、サービスをフルで活用したいご家庭など、それぞれの要望があると思います。

支給量は、親御さんの仕事状況や所得などで決まるわけではなく、自治体によって基準がさまざまです。

というより、明確な基準が設けられていないというのが現実のようです。

品川区の情報や支給量に関するコラムを読んでみても、申請者との面談で決まったり、一定の日数以上は外部審査会で判断したりしているようですね。

支給量が希望と違った場合には、あとから変更申請を出すこともできますので、窓口で子どもの状態や希望日数を積極的に話すことが大切ですよ。

時間に余裕をもって申請する必要がある

受給者証の申請や準備は、時間に余裕をもって行うようにしましょう。

受給者証が届くまでは最短で2週間、長いと数ヶ月を要することがあります。

わが家も1ヶ月以上かかったので「ちゃんと申請できてなかったのかな?」と思い、確認の電話までしてしまいました(笑)

年度始めから福祉サービスを利用したい場合には、前もって申請し「4月1日から利用したい」という旨を伝えておくことも必要です。

ギリギリになってしまうと、4月からの利用に間に合わないこともあります。

療育によっては、受給者証が遅れても申請さえしていればサービス利用を開始できることもあるそうですが、遅れないに越したことはありませんね

また、受給者証は年に1度の更新が必要です。

更新は、受給者証の期限が切れるまでに行う必要があるので、次年度も福祉サービスの利用を検討している人は注意しましょう。

先にお話したように、療育から放課後等デイサービスに切り替わる人も、新しい受給者証の申請をお忘れなく。

まとめ

受給者証をもらうにはどうすれば良いか、わが家の体験談をふまえて解説しました。

受給者証は申請ステップが決まっていて、それぞれの段階で時間がかかるものなので、早めの行動が大切です。

近年「発達障害」という名前が広まっていたり、受診する人、診断を受ける人が多かったりするため、療育や放課後等デイサービスの利用者も増えています。

人気の事業所はキャンセル待ちの可能性もありますので、利用を考え始めると同時にリサーチを開始しましょう!

よく読まれている記事

コメント